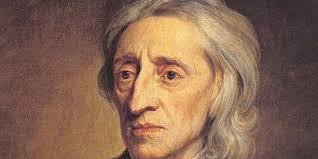

Locke e seu tempo

John Locke foi um filósofo inglês nascido em Wrington, a 29 de Agosto de 1632, faleceu em Harlow na Inglaterra a 28 de Outubro de 1704, ficou conhecido como pai do liberalismo, foi também considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social que defendia a liberdade e tolerância religiosa. Locke estudou medicina, ciências naturais e filosofia em Oxford. Ele escreveu algumas obras como Cartas sobre a tolerância (1689); Ensaio sobre o entendimento humano (1690); Dois tratados sobre o governo (1690); A racionalidade do cristianismo (1695). É de capital importância conhecer o contexto político e social da Inglaterra para situar os teóricos políticos ingleses como Hobbes e John Locke.

O principal desenvolvimento desse país levou a burguesia ao poder em 1688-1689, produziu a revolução industrial no final do século XVIII e transformou a Grã-Bretanha no maior império do século XIX (VÁRNAGY, 2006: 47). Daqui resulta que o quadro político de Locke é produto das mudanças sociais da Inglaterra dos seus tempos. Houve aniquilação e esgotamento da nobreza inglesa e surge numa nova classe social, a burguesia, que era uma “nova nobreza fiel ao rei e aliada aos interesses de uma burguesia mercantil em ascensão, constituído por fidalgos, uma classe social abaixo da nobreza ou aristocracia inglesa de ricos senhores de terra” (Ibidem, p. 47).

Duas revoluções ocorreram e permitiram a consolidação do capitalismo: a primeira Revolução Industrial e a primeira Revolução liberal na Europa, a Revolução Gloriosa. Em 1632 nasce John Locke quando o rei estabelece o novo imposto aos burgueses. A última crise da guerra civil ocorreu em 1649 quando Carlos I foi executado, a câmara dos lordes foi suprimida e destruíram os principais vestígios do feudalismo na Inglaterra. A revolução gloriosa foi caracterizada pelo conflito entre os Tories (conservadores) que defendiam a autoridade do rei sobre o parlamento e os Whigs (liberais) para os quais o poder do rei vinha de um contrato social ideia defendida por Locke nos Dois tratados sobre o governo civil. Reale e Antiseri (2005: 92) referem que foram três os interesses principais de Locke: o gnosiológico, o político e o religioso, dos quais daremos ênfase aos dois últimos.

Lei natural

A doutrina lockeana dos direitos naturais foi de grande influência para os seus contemporâneos e seus posteriores. Estes direitos derivam da lei natural que para ser reconhecida é necessário que se tenha como pressuposto a existência de um Ser supremo para justificar a racionalidade do homem. Com esse pressuposto pode-se perceber que a lei natural está inscrita no coração dos homens e obriga a todos a segui-la antes de qualquer lei positiva (VÁRNAGY, 2006: 58). A lei natural consiste em certas regras da natureza que governam a conduta humana e que podem ser descobertas com o uso da razão.

O Ser supremo referenciado é Deus, através do qual todos os indivíduos têm uma racionalidade implantada podendo já discernir entre o bem e mal, e o seu desejo mais forte é o da auto-preservação do homem em prejudicar ao outro na sua vida, liberdade e propriedade visto que esses direitos são irrenunciáveis. A lei natural apresenta-se como eterna a todos os homens e, deste modo, as leis positivas devem ser elaboradas de acordo com ela, e devem ser dotadas de um poder coativo para obrigar aqueles que não a respeitam. A lei natural deve ser preservada, quando necessário, valendo-se do uso do poder. Porém antes de destacarmos esta questão, passamos antes do estado do homem na natureza.

Estado de Natureza

Antes de iniciar um estudo mais detalhado sobre o poder político é necessário debruçar-se sobre a sua origem, ou seja, é preciso reflectir sobre a condição natural dos homens em que todos estão. Esse estado “é um estado de perfeita liberdade para regular suas acções e dispor de suas posses e pessoas do modo como julgarem acertado, dentro dos limites da lei da natureza sem pedir licença ou depender de qualquer outro homem” (LOCKE, 1998: 382). Partindo do pressuposto de que todo os seres são obra de um único Criador, Todo-poderoso, infinitamente sábio, àquele que todos servem e agem segundo sua vontade, Deus, os homens são todos iguais e vivem num estado de perfeita liberdade, portanto não se pode conceber que exista uma hierarquia entre os homens que os autoriza a se destruírem uns aos outros pois o homem é propriedade única e exclusiva de Deus e não deve servir de instrumento aos outros assim como os seres inferiores são para o uso do homem.

No Estado de Natureza, segundo Locke (Ibidem, p. 385), cada um é obrigado não apenas a conservar sua própria vida e não abandonar voluntariamente o ambiente onde vive, mas também, na medida do possível e todas as vezes que sua própria conservação não estiver em jogo, velar pela conservação do restante da humanidade, ou seja, salvo para fazer justiça a um delinquente, não destruir ou debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-la, nem sua liberdade, sua saúde, seu corpo ou seus bens.

Segundo Locke (Ibidem, 386) no Estado de Natureza o homem tem poder sobre o outro mas esse poder não é absoluto. Ou seja, o homem só pode ferir ou punir o outro quando este violar os direitos naturais. Pois ao transgredir a lei natural entende-se que o ofensor esteja vivendo sobre outra lei diferente daquela que é mútua. Sendo assim o ofensor torna-se um perigo para a humanidade, pois ele rompeu o elo que os protege do dano e da violência. Somente em este tipo de caso o homem devia punir o transgressor, como forma de reprimi-lo, evitando que os outros cometam o mesmo erro. Este Estado mostra-se de grande instabilidade na medida em que qualquer diferença entre os indivíduos pode levar a “guerra”. O que colocaria em risco os direitos naturais do homem.

Direitos naturais

Locke defende os direitos naturais como derivados da lei natural e esta é a expressão da vontade divina. Parte de um estado natural, no qual todos os homens nascem livres, racionais e com igualdade de direitos: o direito a vida, a liberdade, e a propriedade (OLIVERA e GOMES, 2007: 223). O direito a vida significa a proibição de um indivíduo agredir o outro, principalmente por hierarquização dos homens. Deus criou os homens como iguais e independentes, portanto, destituindo a possibilidade de agressão mútua. Mas, o direito a vida permite que todos tenham direito a auto-defesa, como consequência da proibição divina da agressão a vida humana.

O direito a liberdade depende da razão, do poder do julgamento independente, que capacita o homem a orientar sua vida pela lei da natureza. Portanto, a liberdade deve ser independente de restrição e violência por parte dos outros, o que só é possível quando há leis. O direito a propriedade tem como fundamento o próprio homem, ou seja, a capacidade que os homens possuem de reverter, em seu benefício, as externalidades que o mundo oferece (Ibidem, p. 226). Deus deu a terra e tudo o que ela contém ao género humano em comum, portanto, todos têm as mesmas oportunidades de conquistar terras e cultiva-las. Por isso, a liberdade de agir não pode violar o direito a propriedade de cada indivíduo. Portanto, evitar este estado de constante instabilidade na preservação dos direitos, é uma das razões principais porque os homens abandonaram o estado de natureza e se reuniram em sociedade.

Contrato social

Existem alguns homens, que não são guiados pela razão e pretendem privar os outros de suas propriedades transgredindo a lei natural e agindo como seres irracionais. Locke não explica de onde surgem estes homens nem quando e por quê. O Estado de Natureza altera-se num estado de guerra quando estes atentam contra a propriedade dos outros. O estado de guerra convence os homens a ingressarem numa sociedade civil e política, onde o governo actuará como juiz e protegerá os direitos naturais, já preexistentes, à vida, à liberdade, e à propriedade (VÁRNAGY, 2006: 64).

O contrato social se realiza para garantir a segurança da propriedade dos indivíduos em função da insegurança existente no estado de natureza. A sociedade, no estado de natureza possui capacidade de organizar harmoniosamente sem necessidade de recorrer a ordem política. O que obriga a instaura-la é a impotência dessa sociedade quando a sua ordem natural é ameaçada por inimigos internos e externos. Cria se a sociedade civil e politica através de um contrato e cria-se o governo como agente dessa sociedade.

A sociedade está subordinada ao indivíduo, e o governo a sociedade. A dissolução do governo não implica a liquidação da sociedade (Ibidem, p. 65). Os homens podem realizar promessas e pactos entre si no estado de natureza, porém, não é qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza, mas apenas o acordo mútuo e conjunto de constituir comunidade e formar corpo político (LOCKE, 1998: 393). Para Locke, não há pacto de sujeição como em Hobbes e outros contratualistas, diferentemente é o povo que, tendo verdadeiro poder soberano, outorga os poderes a sua confiança, sem se submeter a eles justificando a rebelião no caso de a autoridade não cumprir com os seus objectivos (VÁNAGY, op. cit p. 66).

O poder político legítimo deriva do contrato social entre os membros da sociedade, porém, os homens não se submetem ao governo, mas estabelecem com ele uma relação de confiança. Além disso, quando os homens consistirem em formar um Estado Civil, estão de acordo com o facto de estarem todos pela vontade da maioria de modo que todos estão obrigados, por esse consentimento, a decidir pela maioria.

Estado civil

No estado de natureza embora existia vantagens, os homens viram necessidades de se unir e formarem uma sociedade devido às más condições que nele viviam. O governo é o remédio adequado para as inconveniências do estado de natureza (LOCKE, 1998: 391), isto é, os problemas causados pelo estado de guerra e provocados pelos irracionais que lesam direitos naturais. Os homens procuram formar uma sociedade civil através da razão almejando unir-se em sociedade com objectivo de projectar a mútua conservação de suas vidas, liberdades e bens e potencializa-los. O homem ao entrar numa sociedade civil torna-se membro de um corpo político, renunciando, deste modo, o poder de punir delitos contra a lei natural, contribuindo para o surgimento dos poderes legislativo e executivo. Desta forma, o homem ao entrar no Estado Civil transforma seus poderes naturais em poderes políticos da sociedade civil, graças ao contrato. Portanto, sempre que qualquer número de homens estiver unido numa sociedade de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei da natureza e o coloque nas mãos do público, então, e somente então, haverá uma sociedade política ou civil (Ibidem, p. 460). A superação do estado natureza implica que cada homem tenha renunciado ao poder de executar por si próprio a lei natural para proteger os seus direito e entregue o mesmo a sociedade civil, a comunidade política. Em síntese, o propósito principal da sociedade política é proteger os direitos naturais.

Liberalismo político de Locke

O liberalismo no seu étimo aparece como uma forma de oposição às monarquias absolutas e seus correspondentes regimes económicos e mercantilistas. O mundo como é hoje, é devido ao aparecimento, desenvolvimento, aplicação de ideias liberais e pelas oposições a elas. O núcleo doutrinal do estado liberal se encontra nos fundamentos da doutrina do estado natural, para a qual, o Estado nasce do contrato social estabelecido entre os homens igualmente livres, com o único intuito da auto preservação e da garantia dos seus direitos naturais (SILVA 2011: 122). Segundo Souza (2004: 6) o liberalismo de Locke pode parecer a primeira vista um mero conceito, por vezes abstracto demais, que determina uma ideia de liberdade do indivíduo em relação ao Estado, mas a ideia é muito complexa constituindo uma concepção da própria existência humana e sua condição tendo base a natureza de suas leis.

Os precursores do liberalismo tinham como objectivo erguer um estado que contrapusesse o estado do poder estatal absoluto. Várnagy (2006: 46) refere que Locke, como sistematizador do pensamento político, é tido como pai do Liberalismo por ter sustentado que todo governo surge do pacto social ou contrato revogável entre indivíduos com propósito de proteger os direitos naturais (a vida, liberdade e propriedade). O objectivo do liberalismo, desde os primórdios incide na defesa dos direitos naturais do cidadão, na sua necessidade política, religiosa e na luta por um sistema político que não centralize todo poder numa só mão. Os grandes temas apresentados e defendidos no liberalismo de Locke são o respeito pela vida e propriedade, tolerância política e religiosa, a separação de poderes. Desde então, quando se trata da questão de liberdades civil e política, o debate tem como um dos seus pólos as ideias defendidas por Locke.

O pensamento liberal de Locke recebeu grande influência do líder dos Whigs, Lorde Shaftesbury, entre os anos 1689 e 1690 após a Revolução Gloriosa. Locke publicou os dois tratados sobre o governo civil que é a obra basilar onde fundamenta e justifica o liberalismo. Locke procura negar a visão que advoga que o direito ao poder é de origem divina dos reis, os quais seriam todos pertencentes a uma linhagem que remota a Adão, aquele que teria sido o primeiro rei da terra. Por isso no primeiro tratado Locke começa afirmando que “consideraria o patriarca defendido por Filmer bem como qualquer outro tratado que pretendesse persuadir os homens de que eles são escravos e que assim devem sê-lo, como um exercício de engenho semelhante ao daquele que escreveu o Encómio de Nero” (LOCKE, 1998: 109).

Como Hobbes, Locke aborda sobre o contratualismo, todavia Locke procura fundamentar o liberalismo político para a melhor compreensão sobre a origem do poder político e do estado liberal.

O liberalismo surge como consequência da luta da burguesia contra a nobreza e a Igreja, aspirando a ter acesso ao controle político do Estado e procurando superar os obstáculos que a ordem jurídica feudal opunha ao livre desenvolvimento da economia. Trata-se de um processo que durou séculos, afirmando a liberdade do indivíduo e defendendo a limitação dos poderes do Estado.

Separação e Limitação do poder politico

O estado civil tem o poder de definir qual punição seria conveniente para cada transgressão cometida pelos seus membros com vista a conservação dos direitos naturais de todos. Tal poder lhe foi conferido pelo homem, em todos os casos que possa apelar pelo magistério para o julgamento dos delitos (é o poder legislativo), o homem também, cedeu ao Estado o poder de usar a força para a execução do julgamento sempre que tal for necessário (é o poder executivo) (LOCKE, 1998: 459). Portanto, dá-se a separação dos poderes. Locke procura mostrar que o limite é importante para que se mantenha a preservação e a união dos homens.

Os limites que se impõem ao poder político de toda sociedade civil são os seguintes: o soberano deve governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, e se abster de modifica-las em casos particulares afim de que haja uma única regra para ricos e pobres, para o favorito da corte e o camponês que conduz o arado.

As leis estabelecidas e promulgadas devem ter uma finalidade, o bem do povo. O poder legislativo não deve estabelecer impostos sobre a propriedade do povo sem que este expresse seu consentimento, individualmente ou através de representantes. O poder legislativo não deve nem pode transferir para outros o poder de legislar, e nem também deposita-lo em outras mãos que não aquelas que o povo o confiou. O executivo, encarregado das leis formuladas pelo legislativo, deve estar subordinado e “prestar contas” a ele. Além destes, há também um poder federativo, praticamente inseparável do executivo, que está destinado a definir suas relações com os outros Estados (VÁRNAGY, 2006: 68).

As leis estabelecidas e promulgadas devem ter uma finalidade, o bem do povo. O poder legislativo não deve estabelecer impostos sobre a propriedade do povo sem que este expresse seu consentimento, individualmente ou através de representantes. O poder legislativo não deve nem pode transferir para outros o poder de legislar, e nem também deposita-lo em outras mãos que não aquelas que o povo o confiou. O executivo, encarregado das leis formuladas pelo legislativo, deve estar subordinado e “prestar contas” a ele. Além destes, há também um poder federativo, praticamente inseparável do executivo, que está destinado a definir suas relações com os outros Estados (VÁRNAGY, 2006: 68).

Tolerância religiosa

O pensamento de Locke teve grande influência nos quadrantes éticos, filosóficos ou políticos mas também, é necessário sublinhar que as contribuições dadas por John Locke foram de capital importância na construção da tolerância religiosa que se funda no facto de que é impossível determinar, com certeza absoluta, qual é a verdadeira religião e qual é a verdadeira Igreja. O século XVII foi um século de guerras religiosas, e eram muito poucos os teóricos dispostos a defender a tolerância como correcta em princípio ou viável na prática.

Em sua demanda de tolerância religiosa, Locke sustenta, em primeiro lugar, que nenhum homem tem tanta sabedoria e conhecimento para que possa ditar a religião a algum outro; em segundo lugar, que cada indivíduo é um ser moral, responsável perante Deus, o que pressupõe a liberdade; e, finalmente, que nenhuma compulsão que seja contrária à vontade do indivíduo pode assegurar mais do que uma conformidade externa (VÁRNAGY 2006: 71). Daqui nota-se que a tolerância, vista neste sentido, é a característica principal da verdadeira igreja. Esta por sua vez jamais deverá requer aos seus membros que acreditem em mais do que vem especificado na Bíblia para que estes alcancem a salvação.

Assim deve-se ter a paz e o amor e rejeitar-se toda e qualquer ideia que dê referência de que numa igreja ou a representação da mesma sejam realizados por uma hierarquia eclesiástica. No âmbito da tolerância religiosa John Locke procurou definir o limite do Estado em sua relação com a igreja. Refere que o Estado é uma instituição secular (mundana) com fins seculares (mundanos), e sustenta “todo o poder do governo civil se refere somente aos interesses civis dos homens, limita-se ao cuidado das coisas deste mundo e nada tem que ver com o mundo vindouro” (LOCKE Apud VÁRNAGY 2006: 71). Ou seja, se quisermos parafrasear Tertuliano, nada de comum existe entre o Estado e a igreja, visto que esta é uma sociedade de membros unidos voluntariamente e que não existe entre eles um poder coativo. Assim sendo, as fronteiras entre ambos os pólos são fixas e imutáveis.

Este pensamento o tornou parte constitutiva do pensamento político moderno visto que a sua proposta de separação entre Igreja e Estado era corroborada por alguns pensadores da política moderna, sobretudo Maquiavel.

Na sociedade, não havendo interferência do Estado relativamente à igreja, deve-se tolerar toda e qualquer postura religiosa, porém, partindo do pressuposto que a mesma não prejudique, em nenhum momento, os interesses fundamentais da sociedade e do Estado. Contrastando o facto de que nega a ideia, também sustentada por Santo Agostinho, que refere que os reis têm um direito divino ao poder, todavia, reconhece que o poder exercido pelos políticos tem uma função instrumental como garantidor da paz, do bem-estar e dos interesses dos indivíduos.

John Locke refere que a intolerância é típica do catolicismo e o Estado deve proibir apenas aquelas disciplinas que possam alterar a paz, segurança, ordem e tranquilidade públicas ou que seus ensinamentos vislumbrem consequências anti-sociais.

E ainda argumenta, “aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade dos Estados, sejam eles [católicos], ateus ou fanáticos, não devem ser tolerados, pois como se faz com as serpentes, não se pode ser tolerante com eles e deixar que soltem seu veneno” (VÁRNAGY 2006: 71). Ninguém deve ser excluído dos direitos civis do Estado por causa das suas crenças ou religião, visto que há possibilidade de existência de uma igreja verdadeira, que não requeira que os membros acreditem em mais do que está na Bíblia. E, deste modo, Locke considera irracional castigar as pessoas por aquilo que elas acreditam e, deste modo, o Estado não tem razões para interferir nas crenças.

Conclusão

O trabalho partiu das ideias de Locke, as que ele usa para fundamentar suas concepções políticas, a saber, do conhecimento que parte da natureza, das leis natural e da lei como forma de limitar os poderes políticos. A filosofia política moderna atribui a John Locke a paternidade do liberalismo, pois é a partir de sua análise que o liberalismo ganha forma.

Suas concepções sobre o estado de natureza têm lugar de destaque em sua filosofia política, já que é nele que o homem, segundo Locke, no uso de sua Razão, reconhece as leis da natureza e as usa como base para a instituição da lei positiva do Estado, e que permite sua criação. Tais leis naturais são compreendidas como regras determinadas a partir da vontade divina sobre todas as coisas, inclusive em relação àquelas que garantem a preservação do homem. A filosofia politica de Locke parte do pressuposto de que o governo não tem poder natural de nenhuma forma, sobre o homem.

O poder político, sobretudo do Estado, deve ser limitado em função da preservação da sociedade, dos direitos naturais do homem e essa preservação só é possível com as leis positivas que devem ter como base as leis naturais. Locke volta seu pensamento para uma política livre, liberal e de tolerância política e religiosa que orienta os destinos dos homens no estado civil, sem interferência do chefe de governo e essa é em grande medida sua questão sobre a lei.

O poder político, sobretudo do Estado, deve ser limitado em função da preservação da sociedade, dos direitos naturais do homem e essa preservação só é possível com as leis positivas que devem ter como base as leis naturais. Locke volta seu pensamento para uma política livre, liberal e de tolerância política e religiosa que orienta os destinos dos homens no estado civil, sem interferência do chefe de governo e essa é em grande medida sua questão sobre a lei.

Bibliografia

DE OLIVEIRA, Fabio Alves Gomes; GOMES, Jacqueline de Souza. Locke: entre os direitos naturais e universais. Fortaleza, [s. n.], 2007.

LOCKE, John. Dois Tratados Sobre o Governo. FISCHER, Julio (Trad.). São Paulo, Martins Fontes, 1998.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: de Spinoza a Kant. São Paulo, Paulus, 2005. v. 4.

SILVA, Marcelo Lira. Os Fundamentos do Liberalismo Clássico: a relação entre estado, direito e democracia. [S. l.; s. n.], 2011.

SOUSA, Luis Henrique da Cruz. Os Limites do Poder Político em John Locke. Brasília, 2014.

VÁRNAGY, Tomás. O Pensamento Político de John Locke e o Surgimento do Liberalismo. Buenos Aires, CLACSO/DCP-FFLCH-USP, 2006.